В канун новогодней праздничной суеты ей все вспоминается особенно остро – ведь именно перед Новым годом в 1949 году в школе начались аресты.

В 1949 году в маленьком белорусском городке Сморгонь, в 80-ти километрах от Минска стали появляться листовки, призывающие не подчиняться советской власти. Даже на здании милиции умудрились наклеить! НКВД сбилось с ног в поисках преступников. Каково же было удивление, когда узнали, что подпольная организация сплошь состояла из детей местной школы от 14 до 18 лет. А возглавлял ее ученик 10 класса, сын священника. С местными «молодогвардейцами» быстро разобрались. «Главаря», 20-летнего Ростислава Лапицкого, расстреляли, а остальных отправили в лагеря ГУЛАГа. Чеслава Ошуковская на момент ареста училась в девятом классе.

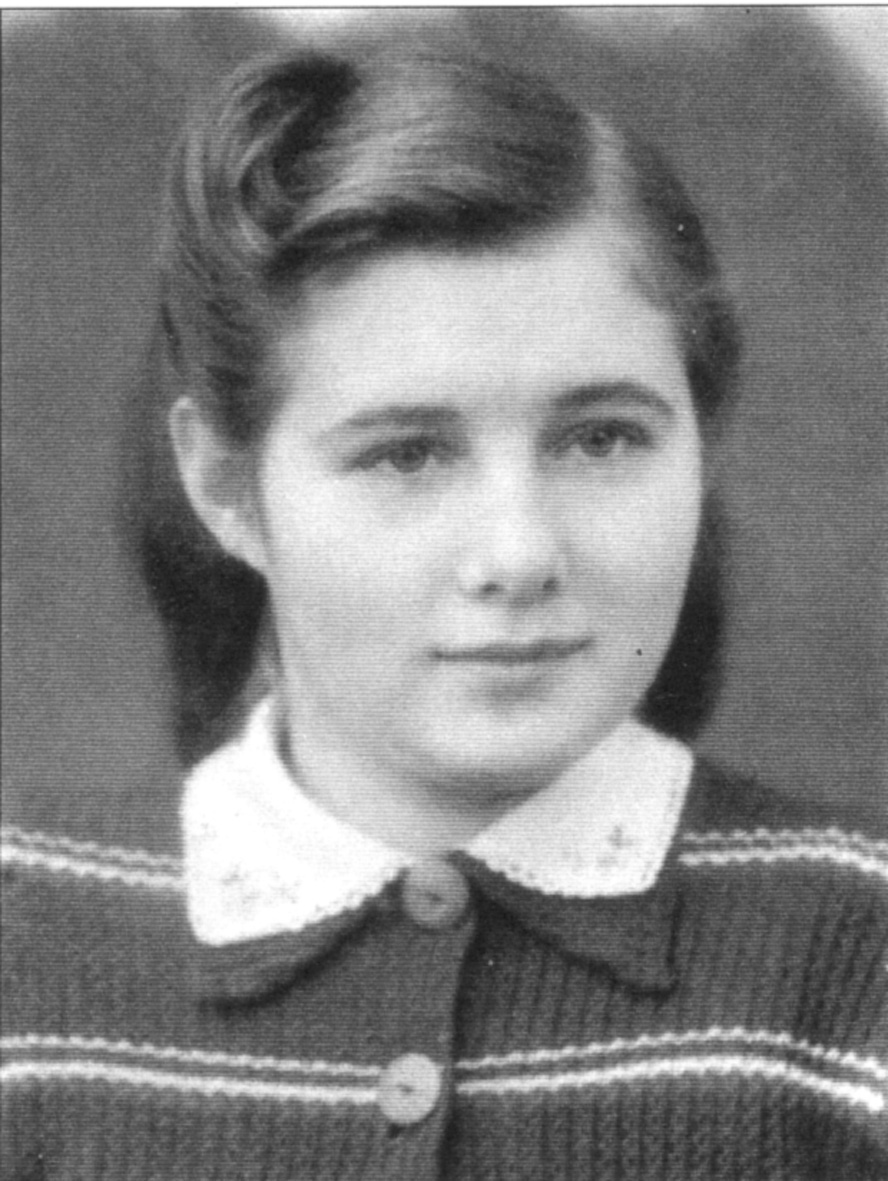

1

– А что за организация была?

– В конце сороковых стали организовывать колхозы, а люди не хотели. Тех, кто упорствовал, выселяли в Сибирь, но и те, кто под нажимом соглашался, в душе все равно был недоволен. Но взрослые понимали, чем это грозит, и молчали.

А молодежь – горячая! То, о чем «молчали» в хатах, выливалось у них в протест. Вот они и стали собираться у Славика Лапицкого по двое, по трое, обсуждать «режим», думать о свободе Белоруссии без коммунистов.

– Почему расстреляли Славика Лапицкого?

– Он был самый старший и по-настоящему идейный. Сын священника. Его семья уже была раньше осуждена за создание подпольной организации. (Самому Славику тогда было 16 лет, он тоже был осужден на три года, но попал под амнистию) Я об этом узнала позже, когда после перестройки открылись архивы и стали издаваться документы и книги по этому делу. Не знаю точно, как он оказался в нашей школе. То, что 20-летний парень учился в школе – никого не удивляло. После войны, после четырех лет оккупации, мы все, разновозрастные, собрались в школе доучиваться. Но мы-то жили и радовались, участвовали в школьных вечерах, учились танцам и музыке, я стихи писала, школьную стенгазету редактировала… Да, кто мог подумать, что случайное знание исковеркает всю жизнь.

– Но вы же отказались участвовать?

– Конечно, мы были простые люди, далекие от политики. И вообще мне тогда было 15 лет еще. А они в это время решили перейти к действиям. Заняться пропагандой. У кого-то из ребят оказалась пишушая машинка. Они на ней и стучали воззвание. Первая листовка появилась как раз там, где любила собираться молодежь. Это был шок. Кто-то тут же сорвал ее. На следующий день в город прибыли сотрудники НКВД.

Арест и суд

Арестовали на уроке. Шла литература. Молоденькая учительница зачитала итоговые оценки. Я, как всегда, получила пятерки. И тут в класс вошли двое вооруженных солдат и офицер. Я почувствовала, это за мной. Ведь хохотунью Тамару, соседку по парте, уже арестовали. Не обращая внимания на оробевших детей, офицер спросил у учительницы: «Кто здесь Чеслава Ошуковская?» Я начала сползать под парту, словно парта, тетрадки и вся русская литература вместе взятые могли укрыть меня от этого ужаса. Я видела только ноги – сначала это были ноги Веры Павловны в теплых шерстяных чулках. Они подошли к парте, и сверху послышалось: «Вот она».

Потом подошли сапоги: «Вставай, девочка, пойдем!» И чья-то рука откинула парту и подняла меня за ворот. Ведомая, она успела заметить, как другой солдат с автоматом внимательно укладывал в сумку все ее тетрадки и учебники, так с сумкой под мышкой и пошел. Ничьи глаза меня не провожали – все смотрели в парты, в пол. И была тишина.

– Чеслава Брониславовна, а что было потом?

Меня привели в КПЗ, посадили в подвал. Темный, сырой, мокрый подвал. С крысами. Они смотрели на меня. Я – на них. От страха стала читать вслух молитвы, которые знала с детства. Прошло три дня, а потом ночью вывели и посадили в открытый грузовик. В машине я увидела еще одну девочку из нашей школы, Марию из 10 класса. С нами сидели пятеро с автоматами, на нас наставленными. И почему-то я подумала, что нас везут расстреливать. Подняла голову – а на небе звезд миллион! И такие красивые! До сих пор помню это ощущение, что вижу звезды в последний раз в жизни. Но нас везли по дороге и везли, и вдали показались огоньки райцентра, тогда поняла, что это не расстрел. Очень обрадовалась. Нас привезли в городскую милицию и развели по камерам. Там я находилась больше месяца. Каждый день возили на допрос. Причем – с завязанными глазами. Приходили, завязывали глаза, сажали в машину, везли, потом заводили в отдел, по коридору шла также с завязанными глазами (вел конвоир) и только у следователя в кабинете снимали с глаз повязку. Зачем? Чтоб не запомнила дороги, видимо, чтоб не сбежала. Ну и морально подавить тоже надо было. Это я сейчас так думаю. Следователь все время спрашивал, что я знаю о подпольной организации. А я же ничего не знала! И ничего не могла сказать. Только плакала.

– Вас били?

– Нет. Только пугали. Однажды сказали: «Если мы захотим, все расскажешь!» И показали специальную машинку, которая загоняет иголки под ногти. Я раньше слышала о такой пытке, но думала, что иголки берут и под ногти суют. А это, оказывается, специальное приспособление такое было! Но не использовали ее – пугали.

– А когда вы сознались, что знали об организации?

– Когда привели мою соседку по парте Тамару. Я сначала ее не сразу узнала. Страшная, похудевшая, вся в синяках и кровоподтеках. Ходила еле-еле и говорить не могла. Медленно так говорила и тихо. Это была очная ставка. Ее спрашивают: «Кому вы рассказывали о подпольной организации?» Она, бедная, смотрит на меня и отвечает: «Чеславе Ошуковской!» Я говорю: «Нет! Я не знала!» А она наклонилась ко мне и так настойчиво и испуганно говорит: «Вспомни. Это было на уроке истории. Я тебя спросила – не хочешь ли ты с нами расклеивать листовки? Ты отказалась.» И мне ничего не оставалось делать, как сознаться.

А потом был военный трибунал. Боже ты мой, нас, школьниц, судили военным трибуналом!

– Судили всех вместе?

– Нет. Всех поодиночке, по двое и в разное время. Ведь аресты начались до Нового года. Все так боялись арестов! Меня мама спрашивала: «Ты ничего не знала об этом? Не участвовала?» Я отвечала: «Нет». Надеялась, что никто не узнает. Сначала арестовали Славика, потом Тамару, потом других ребят. Их и судили раньше. Славика приговорили к расстрелу. Тамару – к 25 годам. Нас судили вместе с той девочкой, которую арестовали вместе со мной в школе. Тех, кто расклеивал листовки, взяли сразу и, видимо, работали с ними. А мое имя и имя Марии всплыло в результате допросов. Из них выбивали – кто еще знал.

За то, что мы знали и не донесли, и судили. Марии дали 10 лет, мне – 8. Пожалели, что я еще несовершеннолетняя.

А я такая маленькая была, меня на скамье подсудимых и не видно было. Мария на суде немного тронулась, как сейчас говорят, крыша поехала. Ну что вы хотите, мы вообще дети были…

– Как же вы это пережили?

– Знаете, это просто обрушилось на твою голову – и все. А дальше уже ни мыслей, ни чувств. Просто звериное чутье и стремление выжить. То есть – молчать, в глаза не смотреть, делать, что скажут. Я не осмысливала тогда ничего. Знала: никто мне не может помочь. Так получилось. И приняла эту жизнь. Молодость помогла. Вера, что вся жизнь еще впереди. И молилась все время, мы были верующие. А там, кроме Бога, у тебя никого нет.

У Солженицына был “санаторий”!

Первый год, дожидаясь совершеннолетия, Чеслава шила казенную одежду в местной тюрьме. А как только ей исполнилось восемнадцать, ее отправили по этапу в Соликамск, один из лагерей ГУЛАГа, заготавливать лес. Была поздняя осень, их, женщин, погрузили их в «скотские» вагоны – без нар, без теплушек, велели лечь на пол. Уложили так тесно, что без команды было не повернуться (да и нельзя). Так и спали – поворачиваясь по команде. Еды не давали – только воду. У каждого был сухой паек – горстка сухарей. До Перми ехали несколько дней, а когда прибыли в Соликамск, там уже была зима. Мело, и мороз стоял трескучий. Две недели карантина потом вспоминались как рай – и баня была, и вонючее мыло от вшей.

И даже когда делали наколку на предплечье – тот самый номер! – казалось не больно. Обжигало только одно – впереди были годы лесоповала.

– Когда нас отправили по баракам, повезло, что под опеку взяли опытные «зэчки». У нас лагерь был политический, поэтому все жалели друг друга и по-возможности помогали. А я была самая младшая. Самая маленькая. Поэтому меня определили в бригаде рубить сучья, возить на лошади деревья на склад, заготавливать для костра. В общем, делать все, что понадобится. Более крепкие девушки пилили огромные деревья. А, знаете, там какие вековые корабельные сосны! Так надо же было умудриться и не попасть под сосну! Сколько погибло девчат…Один раз, это было поначалу, я в костер с непривычки упала. На мне ватные штаны, ватник и валенки 60-го размера, я ходить не могла, споткнулась – и плашмя в огонь. Сама бы не встала, спасибо девчонки вытянули, сбили пламя. Волосы, брови спалила, лицо обгорело. А по-другому одеться было нельзя. Морозы – 40-50 градусов.

– Солженицын писал в «Иване Денисыче», что их при минус 41 градусах на работы не выводили.

– Может, их и не выводили, а нас водили в любую погоду. Выходных ни разу не было.

Читала я Солженицына. Удивлялась. У них и посылки были, которые помогали им продержаться. И деньги им выдавали, на которые они могли купить себе что-нибудь. Прямо сказка какая-то по сравнению с нами. Санаторий просто. У нас все было запрещено.

Ни посылок, ни магазинчика, ни денег. У них там на нарах и одеялки какие-то были, укрывались они. А у нас – голые нары. Ватник с себя стащишь – и в сушилку. Спишь в том, что под ватником было. В день давали 200 граммов хлеба – если норму выполним. Не выполним – 100 граммов. Утром и вечером рыба перемерзлая соленая. Кто доживал до лета – спасался ягодами. Было счастье, когда на малинник набредали. Знающие травку собирали, нам давали жевать.

– А письма хоть из дома были?

– Раз в месяц разрешалось написать или получить. Но что напишешь? Я обычно читала из дома: «Все у нас хорошо, все живы». Попробовали бы они написать, что у них нехорошо.

– Вы были все молодые девчонки, неужели охрана вас не жалела?

Иногда просто замечала сочувствующий взгляд, но что они могли сделать? Это же система. В шесть утра – подъем. В семь построение. «Шаг влево, шаг – вправо – расстрел». Сейчас это часто произносят как шутку. А я это слышала каждый день по утрам. Потом бредешь по глубокому снегу к своей новой делянке. И весь день рубишь и рубишь ветки на деревьях. Когда мне выпадало возить «хвосты» на склад, я даже радовалась. Девочки покрепче привязывают комель к телеге, я беру лошадку под узду и, утопая в снегу, веду туда, где складируют. Там меня и таких как я с других делянок встречает бригада, они укладывают огромные стволы в высоченные горы. А я иду обратно. Это была самая лучшая работа, если, конечно, метели жесткой не было. Правда, там я чуть и не погибла. Хорошо, что это случилось, пока я недалеко ушла. Нога соскользнула с колеи и попала в борозду, которой шла телега, а за ней – привязанное дерево. Меня затянуло – и обе ноги – хрусть! – как спички поломались. На крик прибежали девчонки. Вытащили. Топором разрезали валенки, а ноги уже опухли страшно. Положили. Смена закончилась, приволокли в барак, там и лечили. В медсанчасть не отдали, сказали, сами выходим. Делали какие-то примочки, стягивали туго-туго ноги, подвязывали их кверху. Так я и лежала, пока они уходили лес валить. Пайку свою со мной делили, мне ж не положено было! И срослось! Молодая была…Потом снова ходила на работу вместе со всеми.

– Вы потом после лагеря встречались?

– Уже в 21 веке на передаче «Жди меня». Я все хотела найти Верочку Торосевич, которая тогда спасла меня и лечила. Я написала Маше Шукшиной и Игорю Кваше на Первый канал. Они нашли некоторых! На передачу приехала Татьяна, сестра моей одноклассницы Тамары, которой дали 25 лет лагерей. Сама Татьяна была приговорена к 10 годам, ей было 14 лет. Ничего, веселая такая, мы с ней после передачи в гостинице всю ночь просидели, вспоминали. А вот Вера к тому моменту умерла. А я бы ей напомнила о наших новогодних мечтах. Как мы с ней после смены (оставалось несколько минут до отправки на зону) сидели в лесу у затухающего костра. Я ее спрашиваю: «Вера! Чего бы ты сейчас больше всего хотела?» А она отвечает:

«Хочу, чтоб на этой большой сосне на всех веточках висела наша пайка – двести граммов хлеба. И чтоб сахаром сверху посыпанная. А мы бы эту сосну спилили. И пайку эту всю бы съели…»

– Вы не до конца отбыли свои сроки?

– Да, после смерти Сталина всех постепенно освободили. Ой, а как мы радовались, когда Сталин умер! В лагерь кто-то принес эту весть. Помню, мы были в лесу, и вдруг бригадир Надежда бежит. Она была самая старшая, ей было 25 лет, и мы называли ее старухой. «Девочки, Сталин умер!» Вы бы нас видели! Грязные, в обожженных порванных ватниках, прыгаем на снегу: «Ура!» А потом взялись за руки вокруг самой большой сосны и давай вокруг нее хоровод выплясывать: «Свобода! Свобода! Свобода!» Но свобода наступила только через год – лес-то валить кому-то надо было! Вызвали из барака к начальнику, он вручил билет до родного города, справку: «Завтра отбываете!» По одному отправляли.

Говорят, когда Бог отнимает что-то – взамен дает другое. Надо только не ослепнуть от горя и несправедливости и увидеть ту маленькую и, возможно, счастливую дверь, которая открывается где-то там взамен захлопнувшейся перед тобой. Когда Чеслава была маленькой девчонкой, ее старшие брат и сестра уже бегали на посиделки с парнями и девчатами. Так было принято:собиралась молодежь, болтала о том о сем, шутки, смех, кто-то приносил гармошку. Не танцы и не дискотека, как сейчас, а просто общение. А у них в городке стояло много воинских частей, и молодые, недавние призывники, рядовые и сержанты были частыми гостями этих посиделок местной молодежи. Так Сергей Галумян из Еревана подружился со старшим братом Чеславы Эдиком. Он часто в увольнительную приходил к ним домой – это потом все поняли, что приходил он к младшей, Чеславе. Но сам Сергей тогда даже виду не показывал! А она тем более не подозревала. Он позволял себе иногда подсесть к ее столу, где она делала уроки и проверить ее задание. «Вот тут ошибка», – с улыбкой говорил он, поправляя математику. Так и уехал после службы в армии, поступил в высшее военное инженерное училище в Москве. О том, что Чеславу арестовали, узнал из письма Эдика. С ним он переписывался всегда.

– Так у нас и получилось: он пять лет учился в Москве, а я в это время отбывала срок. Даже узнав, по какой статье меня посадили, он продолжал писать брату письма. Так он все знал обо мне. Когда меня выпустили, он уже был офицер, распределившийся в Ашхабад. И, представляете, взял отпуск за свой счет и приехал в Сморгонь! Пришел к нам, но мы с ним практически не общались! Я после лагеря была изможденная, больная, худая. После тифа –подстриженная налысо.

Когда я приехала, меня мама не узнала. Я захожу в хату, вижу, она стоит у печки, как всегда, прислонясь спиной, заложив руки за поясницу – была у нее такая привычка. «Здравствуйте!» – говорю. Она смотрит на меня: «Здравствуйте! А вы кто такая будете?»

Я как закричу: «Мама! Мама! Я же ваша дочка Чеслава! Вы меня не узнаете?» Она по печке так вниз и поползла. Всю ночь мы с ней просидели, проплакали.

– А как вас встретили соседи, друзья?

– Какие друзья? Мои одноклассники все уже разлетелись. А чужим людям не объяснишь всего. Многие косо смотрели. Кстати, именно это было главным аргументом Сергея, когда он уговаривал маму отпустить.

– Так он за вами приехал?

– Вот именно! Представляете, столько лет прошло, мы с ним даже не дружили, а он все эти годы думал обо мне. Я, конечно, тогда его не любила, и замуж мне вообще не хотелось. Я еще была как замороженная. Не оттаявшая. А он убеждал маму и брата Эдуарда, что для меня так будет лучше. Он увезет меня далеко-далеко, даст свою фамилию, и никто никогда не узнает этой истории. И мама согласилась. И так все, как говорил Сергей, и случилось. Мы прожили счастливую жизнь. Я родила ему двух дочек. Сейчас его нет со мной – умер давно.

– Но как он сам не боялся испортить себе карьеру? Ведь молодой офицер, только-только закончил училище. Можно было поставить крест на себе.

– Любил, наверное. Хотя никогда мне этого не говорил. Он вырос в Армении, у них мужчинам не принято признаваться в любви женщинам, они молчаливы в этом плане. Но делом доказывают свое отношение.

Первым делом по приезду в Ашхабад он повел меня к хирургу знакомому, чтоб тот стесал с руки лагерный номер. Говорил: «Не могу этого видеть».

– Спрашивал о лагере?

– Да, у нас были долгие ночные разговоры. Как-то раз после услышанного задумался и говорит: «Если только узнают, если начнут прорабатывать – сразу положу партбилет на стол. Проживем как-нибудь». Но обошлось. Никто никогда ничего не узнал. Нас даже за границу в ГДР дважды выпускали – он военный инженер, строил там мосты, и я с ним жила. Вторую дочку в Германии родила. Кто бы мог подумать!

– А в Туапсе как попали?

– После выхода в отставку тогда военным давали жилье в любом городе Союза, где пожелаешь. Кроме Москвы. Мы с ним карту разложили и водили по ней пальцем. Смотрю, он к Черному морю ближе, ближе. Ткнул в Туапсе: «Здесь будем жить!» А я до этого даже не слышала про Туапсе. И на море ни разу не была. Вздохнула, но перечить не стала – мечтала о родной Белоруссии, о Минске. В Туапсе закончила вечернее отделение торгового техникума и еще много лет продавцом работала.

По иронии судьбы, именно в те годы, когда Чеслава (тогда уже Галумян) приехала с мужем в Туапсе, здесь уже вовсю разворачивалась своя подпольная молодежная организация. Ребята одной из городских туапсинских школ, наслушавшись радио «Свобода», решили бороться за демократию в отдельно взятом городе. На улицах Туапсе появились рукописные листовки с призывами к демократии. Повторилось все точно: школьников быстро вычислили, всех задержали и подвергли допросам. Но времена были уже другие. Никого не расстреляли, не посадили. Некоторых даже из комсомола не исключили! Пожурили, «проработали» – и все. Ребята смогли закончить школу и продолжить свою жизнь. Каждый – по-своему. Но это уже совсем другая история.

Что дальше?